日美丸が漁をしていて珍しいなとか、貴重な生物だと思った物を掲載したいと思います。

ヨナキ(コナガニシ)です。他の地域では珍しくないのかも知れませんが、倉橋周辺では「絶滅危惧種」と、言ってもいいぐらい珍しく

昔は何処にでもいたのですが、最近は年に1個か2個ぐらいしか獲れないようになっています。

トゲクリガニです。ケガニと同じクリガニの仲間で体中に毛があります。この蟹は2月から3月にかけて獲れます。この時期に交尾をするために浅瀬に上がってくるのでしょう、生簀に入れておくと交尾をしているところをよく見かけます。またこの同じ時期に脱皮も行われています。この蟹の脱皮は他のとは少し異なり、抜け殻がバラバラにならずに元のまま残っています。 写真左は脱皮後に交尾した雌蟹です。白いモノは雄が出した精子を含むモノです。右は今脱皮をしているところです。

以前、新聞に「白いホヤは珍しい」と、載っていたのだが、倉橋近辺では赤いホヤと同じように普通に見られるので、

ぼうずコンニャクさんにお尋ねしたら、瀬戸内では普通に棲息しているとのことでした。

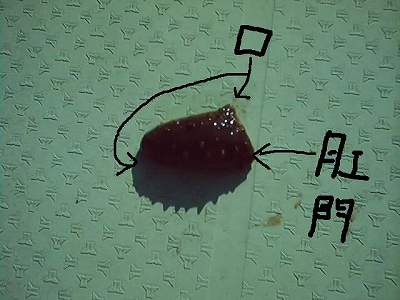

写真ではわかりにくいので矢印を書いたのですが、口が2箇所あるナマコです。

奇形だとは思いますが、大変珍しいのでのせました。

イシナギの幼魚です。日本海や太平洋の深い海に生息している魚で、成魚は50kg以上になると

云われています。瀬戸内では珍しく、私もこれまでに幼魚を2回捕まえただけです。

ミシマオコゼです。水深50mぐらいの砂泥底に生息すると云われています。瀬戸内でも条件が

あてはまりますが、私はこの1匹より他に捕まえた事がありません。珍しいと思います。

ナメクジウオ(天然記念物)という魚?絶滅危惧種になっている所もあるほど珍しい生き物だ。体長約30ミリ。

7年前に捕まえて以来今回で2回目の捕獲だ。私にしても非常に珍しい生物です。

イトヒキアジの幼魚です。温暖化の影響なのでしょうか?テレビでは見たことはあるが、まさか瀬戸内海に現れるとは!

海の中ではまだいろんな温暖海域の魚が侵出しているのかも知れません。時期に魚種交代が起こるかも?

アナゴを獲っていて見つけました。

ホタテウミヘビという名前らしい?アナゴより鱧に似ているが、尻尾は鰭ではなくギザギザした棒状になっている。

鰓があるので魚類だとは思うが薄気味悪いのですぐに逃がした。

牡蠣の仲間だと思っているのだが、貝柱が薄い黄色をしており牡蠣のように小さくはなく、帆立貝に似ている。

食すことができるのだろうか?

今年初めての白いナマコです。例年ならこの時期までに4~8個くらい獲れるのだが、ことしは一寸少ないようだ。

どこにでもいるようなヒトデですが、左が普通のものですが、右の朱色をしたものは珍しいと思って写真を撮りました。

ワタリガニの仲間でシマイシガニという名前だそうです。本州の南部以南に生息していて、大分では高値で取引されているので、放流の為の種苗生産に取り組んでいるらしいが、まだ成功していないようだ。味はワタリより美味いと言う人がいるようだ。

秋刀魚です。瀬戸内では珍しい魚だと思います。ときたま網で獲れることがあるとは聞いていたが実物を釣り上げるのは初めてでした。もう何日も前から泳ぐ姿は見ていましたが、てっきりサヨリだと思っていました。

ハナビラウオと云う名前らしい。2年か3年一度ぐらいの割合で獲れます。初めて獲れた時はメダイだと思って試食したけれど食べて美味しい魚じゃないようです。

<

カイワリだと思うけれど、正式名称が判らない魚です。

昔は珍しかったけれど、5,6年前から獲だしました。10㎝以下と小さく、冬になると死滅していたので、死滅回遊魚だと思っていましたが、今年は死なずに冬を越したみたいです。それだけ瀬戸内の水温が高くなっているのでしょうか。

どちらも肉眼で見ると白く見えるのですが、写真にするとかなり色が違っていました。