| |||||||

| 【21世紀のウマ年にあたって】 | |||||||

| ※本文は2002年1月に認めたものであることを予めお断りしておきます。 今年(2002年)はウマ年。昨年来の数多くの暗く悲惨な出来事や話題を振り払い、再度21世紀スタートの仕切直しの意味で、ウマの疾駆する姿にあやかるとともに、新たなる飛躍を願って、馬について述べてみたい。 |

|||||||

馬踏飛燕(中国甘粛省武威雷台漢墓出土)  ウマ科の進化経過図 (出典:世界大百科事典・平凡社より) |

馬の先祖なるものが現われたのは始新世の時代、今から7千万年前のことといわれている。エオヒップス(正規の学名はヒラコテリウム)と呼ばれる動物化石が北アメリカやイギリスなどで見つかった。特に北アメリカで数多くまた系統的に発見されていることから、馬の原郷は北アメリカではないかと考えられている。それは地球上でインド亜大陸がユーラシア大陸にぶつかる頃のことである。 エオヒップスの体高は30cmくらい、キツネほどの大きさである。前脚の指が4本、後脚の指が3本だったというから現在の馬のような1本の蹄足とは大きく異なっていた。また、頭も頸も脚も短く、背中も大きく丸まっていたので、今の馬の様相とは程遠い姿であった。それは人間の祖先がはじめおよそ人間とは似つかわぬものであったのと同じであると考えれば理解もしやすい。 エオヒップスが活躍していた当時の北アメリカの大地は未だ堅まらず、『古事記』に出てくる「淤能碁呂(オノゴロ)島」のような隆起のない湿地の状態であった。そして、当時は海流の関係で気候も暑かったことから広く森に被われていた。そうした環境に順応するかのようにエオヒップスは小さな臼歯で森に茂る柔らかい木の葉を食べ、足指をもった脚で沼の中を歩きまわっていた。  モウコノウマ(出典:ブリタニカ国際大百科事典より) |

||||||

| その後、漸新世に起こった土地の隆起や気候の変動とともに、数千万年かけてオロヒップス、メソヒップス、ネオヒップスなどへと進化していき、1千万年前の鮮新世になってプリオヒップスなるものが出現する。プリオヒップスの体高は1m以上、足指が1本となり、背も平らになってようやく馬らしい姿になっていく。そして、さらに数百万年を経て、エクウスと呼ばれる現在の馬の直接の祖先が出現することとなる。 |

|||||||

| 洪積世に入りベーリング海峡が凍結すると、エクウスは故郷の北アメリカを離れてユーラシア大陸の方へ移動していき、北半球からアフリカにかけて広く分布し、その結果、種も分化し数も増えていく。しかし、その後北半球の寒冷化がさらに進むと北アメリカではエクウスは絶滅し、ユーラシア大陸の南にいた種だけが絶滅を免れ、それが現在の改良馬の原種となり、さらに野生馬やロバ、シマウマの祖先になっていった。 時代はずっと下り、その間気候の変動を何度か繰り返したのち、現世人類の祖先といわれるクロマニヨン人が活躍する時代になると、馬は人類の食糧源となっていった。その頃ベーリング海峡は再び凍結していたので、ハンターに追われた馬は里帰りするかたちで、今度はユーラシア大陸からアメリカ大陸の方へ移動していく。しかし、氷河期が終わって気候が暖かくなると、地球上の人口が増加していったことから、食糧を求めるハンターによって馬は追われ追われて、とうとう南アメリカの最南端まで追いつめられていく。現在のチリ国、マゼラン海峡の近くにマゼラン・コンプレックスと呼ばれる旧石器時代の複合遺跡があるが、そのパリ・アイク、フェルズ両洞窟で1938年に発掘調査が行われ、今から9千年前の馬の化石が発見された。劇的な言い方をすれば、南アメリカ最南端の地で最後の1頭が殺され、南北アメリカ大陸の馬は獲り尽くされ、食べ尽くされたということになる。 |

岩絵の馬(北パキスタン・チラス) |

||||||

岩絵の馬(中国新疆・アルタイ郊外) |

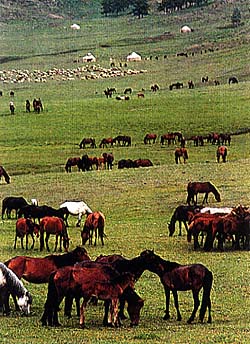

一方、ユーラシア大陸の馬はどうなったのかというと、これもアメリカ大陸の運命と同じ道を辿った。ハンターに狙われた馬は捕り尽くされてしまった。南フランスのラスコーや北スペインのアルタミラ洞窟の壁に馬などの絵が描かれているが、これは2万年前の人類が動物の狩猟の成功を祈って描いたものと言われている。だが、ひょっとしたらそれは、絶滅の危機感に迫られて描いた人類の呵責と足掻きによるものかもしれない。 こうした馬絶滅の危機のなかで、かろうじてわずかながらの馬が現在の中央アジアのステップ地帯に逃れていった。そしてその草原で細々と生き存えていたが、やがて野生のままで絶え滅びようとしていた。実際プルジェワルスキー種というモウコノウマ(蒙古野馬)だけが現在まで生き延びているが、そうした危機に瀕したそのとき、馬にとって幸か不幸か、中央アジアのステップ地域に定住したアーリアン人によって、馬が飼い馴らされることになった。かつて動物学者の今泉吉典博士が、「もし人間が馬を家畜化し、保護してやらなかったら、とうの昔に馬は絶滅していた」と言われたが、まさにその言葉どおりになっていたことであろう。 ということで、現在私たちがシルクロードを旅するなか、中央アジアや中国西北部のステップ地域で馬を見掛けることができるは、こうした歴史があったなればこそなのである。 |

||||||

| ところで、私たちが馬に対するイメージにはどういうものがあるだろう。蹴られるのではないかという不安と怖さはあるものの、どちらかといえば従順さという印象が強い。これにはいくつかの理由が考えられる。ひとつは馬は草食性動物であるということ。本来動物にとって森林地帯と草原地帯とを比べたとき、どちらの方が暮らしやすいかといえば、草木や果樹の実がなる森林地帯の方がはるかに適しているはずである。しかし、にもかかわらず馬は草原地帯を選んだ。草は栄養分が少なく消化のよくないセルロース分を多く含む植物である。馬は食糧豊富な森林地帯での生存競争を自発的に避けたのである。しかし、それでも自分らを狙うほかの肉食動物からの目を警戒するあまり、草を食べながらでも周辺に目配りができるように目と口が離れた長い顔になってしまった また、危険を感じたらとにかく一目算に逃げるため、脚は長く足指が1本にまとまり蹄が発達した。それから牛のようにゆっくりゆっくり草を食むほど鷹揚でないため、最少のエネルギー消費量で早く消化ができるように極めて消化器官がよく発達することとなった。馬がしょっちゅう夥しい糞をするのもそうした理由があったのである。こうした攻撃的でなく、食べ物を選り好みせず、かつ粗食に耐える習性は、自ずと人間に飼い馴らされる条件を有していたことになる。また、角や牙をもっていないことも人間にとってはマル適の要因でもあった。そしてなにより好もしいことに、口の中の構造は、いわゆる馬面のおかげで、前方の切歯と後方の臼歯との間に隙間ができハミを噛ませることが出来た。これで馬の家畜化は決定的なものとなった。馬とはそんな謙虚さと遠慮深さ、奥ゆかしさ、従順さをもった動物なのである。 |  中央アジア草原の馬 |

||||||

中国・内モンゴル高原にて |

馬はかつてオリエントの地で家畜化された羊や山羊などとは異なり、食糧のためというよりも、役務や走ることのために家畜化されたともいえる。馬力という言葉がまさにそれを物語っている。 また、馬の騎乗化は紀元前1000年以降のこととされていたが、近年、黒海北岸近くのデレイフカ遺跡から紀元前4000年頃の馬の骨が52頭分発見された。そして、その骨のなかにはハミにより生じたと思われる臼歯とハミ留めらしき遺物も見つかっている。そうなると、馬は家畜化と同時ないしはそれを追うようにして騎乗化も始まったとも考えられる。しかし、これについてはまた別の機会に触れることとしたい。 |

||||||

| つぶらな馬の純真な瞳はなんとも可愛い。また、競馬中継などで一生懸命走らされている馬の健気なさもいとおしい。7千万年の歴史を経る進化のなかでも、馬の性質はさほど変わっていないのではないか。それに比べて人類が人間らしい生活を始めたのは2〜3万年前、人類の祖先の誕生にしても450万年前のことに過ぎない。それゆえ、人間の歴史は馬の歴史に比べればひよっこの歴史にもならない。そのわりには地球上での人間はなんと傲慢なことであろうか。かつて北アメリカで生まれた馬は、中央アジアを揺籃の地とした。翻って現代、昨年の同時多発テロ事件以来のアメリカの過激な行動、正義の名のもとにしたアフガニスタンでの根絶やし的な軍事行動を誰もがおかしいと感じつつ、アメリカの行動や言動に表だって批判することもない。日本のアメリカへの追随外交にいたっては何をかいわんやである。時折ロシアのプーチン大統領が最近のアメリカについて発言しているが、今ではロシアの方が正論を言っているから不思議である。 太古の昔、アメリカのハンターは馬を根絶やしにした。かろうじて死を免れた馬は中央アジアの草原でひっそりと生き延びてきた。今アメリカがアフガニスタンで行っている行動は、まさに馬をしつこく追い求め、南アメリカの最南端まで追い詰めたハンターによく似ている。こうしたことを前車の轍として、馬の聖地中央アジアの地をなにも棲めない地にしないために、人間は自分たちの愚かしい行為を、馬の歩んできた歴史からも謙虚に学びたいものである。 21世紀、人間は従来の武器とか戦争とかいった短絡的なものではなく、万物と共存していくことを考えられるだけの進化はしていきたいものである。しかし、それにはまだ6999万年の歳月を要するのであろうか。 (2002・1・14記) |

|||||||

| <エッセイバックナンバー・トップへ | |||||||

|

|||||||

| ALL Rights reserved,Copyright(C) 2001,S.Matsuzaki |

|||||||