| |||||||

| 【トルコへの糸】 | |||||||

| ※本文は1992年7月に認めたものに一部修正を加えたものであることを予めお断りしておきます。 |

|||||||

トルコに憧れを抱くようになったのがいつの頃だったのか定かではない。少年時代に江利チエミが、「ウシュクダラはるばる訪ねてみたら……」と唄うのを聴いて、妙にエキゾチックな印象をもったことは確かである。その後、社会人になってから庄野真代の「飛んでイスタンブール」が流行したが、これはノリのある歌で私の好きな歌の一つとなった。 東西文明の接点・イスタンブール |

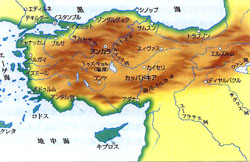

トルコ全図 (出典:世界歴史の旅 トルコ・山川出版社よ り) 私にとってトルコはシルクロードの延長線上に存在していた。そこには四大文明とは違う土ぼこりの文化があり、そして、その西端に東西文明の接点・イスタンブールがあると漠然と感じていた。トルコは夢ででも行ってみたい憧れの地であった。 |

||||||

| 1972年、私は、新潟大学医学部で形質人類学を研究されていた故小片保先生と知り合った。先生は、その翌年の冬、早稲田大学古代エジプト第三次調査隊に参加された。このエジプト調査は、故川村喜一先生と当時学生だった吉村作治氏らが発起人となって、1971年から正式に発掘調査が開始されたものである。そして、第三次調査では第18王朝の神殿の彩色階段が発見され、当時「ファラオの階段」として新聞等を賑わした。小片先生にとっても華々しいデビュー戦であった。(後日、先生はミイラが出ないのが残念であったと言っておられたが…。)その年から先生は、ほぼ毎年冬になると生き生きとエジプトに出掛けられた。 1975年、私は一念発起早稲田大学文学部の学生となった。先生は私が早稲田を選んだことを大変喜んでくれた。大学では川村喜一先生(1978年逝去)や桜井清彦先生(二代目隊長)と接する機会に恵まれ、私の周辺でオリエント考古学が賑やかしくなってきた。 そうした折、翌1976年に、吉村作治氏が『エジプト史を掘る』(NHKブックス)を出版され、エジプト調査を始めた経緯や発掘の成果などを報告された。 |

|||||||

| その調査メンバーの一人に、大村幸弘氏の名があった。しかし、当時はそのことについて全く気にもとめていなかった。 その大村氏が、1978年に『埋もれた古代帝国〈トルコ発掘日誌〉』(日本交通公社)を出版された。これは私に大きなインパクトを与えた。大村氏が早稲田大学の西洋史学出身であることもさることながら、1972年の卒業と同時にトルコ語の「1、2、3」も満足に話せないなかで、トルコのアンカラ大学文学部ヒッタイト学科に留学され、アナトリアの地へ単身乗り込んで行かれたことを知ったからである。1972年といえば私が社会人となった年、そして、周辺では広島大学がイラン調査、早稲田大学がエジプト調査などを華々しく展開していた頃である。 大村氏をトルコに駆り立てたのは、17才の時に出会った一冊の書物のなかに「ヒッタイト民族に関しては未だ不明な点が多い」と書かれてあった一文だったという。私は、大村氏の気概と意欲に全く敬服し、そうした行き方を実践する人物を本当に羨ましいと思った。私をトルコに掻き立たてたのは、まさにこの大村氏の一冊であった。 |

|

||||||

|

大村氏は、8年間アナトリア考古学を実践研究され、1980年、アンカラ大学の修士課程を修了された。そしてその体験をもとに、翌年、『鉄を生みだした帝国−ヒッタイト発掘』(NHKブックス)を出版された。内容は足掛け10年にわたる現地での発掘体験記録で大変読みごたえのあるものであった。この書は、第3回講談社ノンフィクション賞を受賞された。 大村幸弘氏ーこの名は、エジプト調査隊のメンバーに見え隠れしていたあの人ではないか。こんなすごい生き方をしていたのか。私にとっては大きいが、しかし、まだ遠い存在の人であった。 大村氏の二冊目の本が出版された前年、1980年に私は中国シルクロードの旅に出かけ、いわゆる四大文明とは違うもっと土くさい、人間くさい文化の跡を垣間見た。また、この年の冬には恩師小片保先生が亡くなられていた。いずれも私には大きな出来事であった。天山山脈の麓に立ったとき、この延長線上にトルコはある。そして、トルコの文化もきっとこうした土くさい、人間くさいものであるに違いないと思った。日本への帰途上海に寄港した。上海は今まで見た中国とは全く異質な街であった。異なる文化の接点となる街は、このようなものかと実感した。ならばイスタンブールもこれに似た街なのかもしれない。夢物語とばかり思っていた中国シルクロードへの旅が可能となった今、トルコは中国よりももっと行き易いところではないか。トルコが私にとって少し近づいたように思えた。 |

||||||

| 1982年、私の生活基盤は東京から広島に移った。そして、1986年に広島日本トルコ友好協会が設立されたとき、私は一も二もなくそれに飛びついた。協会は藤野房彦(会社社長)と安田喜憲(当時広島大学)の両氏が中心となって、年に何回か会合をもっていた。その8回目の会合を、1988年4月2日に行う旨の案内が届いた。内容は大村幸弘氏の『鉄を生みだした帝国ー古代アナトリア』と題する講演であった。私は飛び上がらんばかりに驚いた。今まで頭の中にあったが、まさかこんな形で会えるようになろうとは思ってもみなかった。

|

|||||||

| 当日、大村氏の話は、三笠宮崇仁親王を名誉総裁とする中近東文化センターが1986年から行っているトルコのカマン・カレホユック遺跡(首都アンカラから南東に約100キロ)の発掘調査報告であった。大村氏は、あれから日本に戻られて中近東文化センターに勤務されているが、今なおアナトリア考古学に情熱をかたむけておられることを知った。講演会の後、藤野氏の計らいで、京都の国際日本文化研究センターに栄転される安田氏の送別会も兼ね、数人で大村氏を囲んで一献を傾ける場が設けられた。有り難いことに私もその一人に加えていただいた。その夜は、当たり前のことではあるが、トルコの歴史や現在の情勢の話で時は流れた。その合間に、故小片保先生のことをうかがってみたが、大村氏の口から出た「いい先生でした」の一言が何にもまして私には嬉しかった。これを機に、大村氏とは年賀状を交わすようになった。そこにはいつも「一度アナトリアにお出かけ下さい。お待ちしています。」というあたたかい添え書きがあった。私はそれをいつも有り難いと感じていた。 私はトルコに行きたいと思いは募るものの、私の中でのトルコは大きな存在となり、ロマンだけでは済まなくなってきた。それだけに簡単においそれとは行けないものとなった。じっくりと腰を落ち着けて取り組める余裕が欲しかった。 |

カマン周辺図 (出典:トルコ文明展・中近東文化センターより)  カマン・カレホユック遺跡 |

||||||

カマン・カレホユック遺跡調査風景 |

機を待つこと3年、1991年、私は勤務地が福山から広島に替わった。生活リズムにゆとりがもてる。来年はトルコに行けると思った。そして、1992年2月に大村氏のご高配と思われるが、中近東文化センターから「トルコ調査報告会」の案内が届いた。私はそれに参加し、大村氏と4年ぶりに再会した。大村氏の開口一番は、「今年はトルコに来れますか?」であった。私は、すぐさま「行きます」と応えた。そして、中近東文化センターから私の勤務先に派遣申請を出してもらい、その年の9月、私のトルコ行きは実現した。 |

||||||

| 思えば人の縁とは面白い。大村氏の一冊の書物を手にとってから15年、私は大村氏が調査するアナトリア高原のカマン・カレホユック遺跡の発掘調査に参加した。そこには目に見えない一本の糸が結ばれていた。そして、その間に故小片保先生と早稲田大学古代エジプト調査隊、私の早稲田大学への学士入学と広島への転職、広島日本トルコ友好協会と藤野氏・安田氏などの人物・事象が妙に絡み合っていた。 「トルコのカマン・カレホユックの考古学調査は、中央アナトリアの文化編年の構築が目的です。それは欧米の調査隊がオリエントで育んできたように50年、100年といった長いスパンで行われるものであり、とても一朝一夕に成就できるものではありません。だから、私たちの役目はトルコにフィールドをつくり、そこで若い人々を育てることにあるのです。」と大村氏は言われた。私もその長いスパンの一部にぶら下がっていたいと切に思った。 それにしても、夢を追い続ける意欲があれば、それはいつか実現するものであることを強く実感した。私にとって新たな道がスタートしたのである。 |

|||||||

| <エッセイバックナンバー・トップへ | |||||||

|

|||||||

| ALL Rights reserved,Copyright(C) 2001,S.Matsuzaki |

|||||||